“Il tempo Distrugge Ogni Cosa”, questa la chiave del controverso secondo lungometraggio di Gaspar Noé (dopo “Seul Contre Tous” del 1998 e “Enter The Void” del 2009, di cui ho già parlato qui), un film accolto in modo indegno da una critica con la puzza sotto il naso e dal pubblico che si crogiola nelle acide considerazione dei critici pronti a masturbarsi su qualsiasi cosa che duri quattro ore e mezzo e raggiunga l’emblema dell’immobilismo.

Indegno, perchè è troppo facile parlar male di un film che, invece, andrebbe rivalutato dal principio. Perchè sono ben pochi i film che, nella cinematografia occidentale contemporanea, sanno essere così “oltre”, così devastanti, purificanti e carnali come “Irreversible“, un film capace di scuoterti e non abbandonarti più, per giorni interi.

Indegno è criticare un film perchè fa comodo, senza averlo capito (le recensioni negative che si trovano in giro, infatti, non si esplicano quasi mai, puntando con faciloneria a elementi indispensabili per la creazione del film stesso), solo perchè nel cast figura la nostrana femme fatale Monica Bellucci, tra l’altro in una performance invidiabile, sicuramente la migliore della sua carriera.

Quando la donna ideale degli uomini eterosessuali italiani, infatti, si spoglia dei personaggi che le vengono cuciti addosso solo per il suo aspetto fisico (la burina, la romana sboccata, il puttanone), riesce persino a recitare in modo eccellente. Accade qui, in un film che finalmente riesce a darle grosse libertà espressive, sconvolgendola. Apice, e motivo di fischi, è la scena in cui la protagonista femminile incontra il proprio infausto destino in un sottopassaggio parigino dalle pareti infuocate di rosso morte.

12 minuti di camera fissa, rasoterra, di una Bellucci come non la si è mai vista prima: rantola sotto le luci al neon intermittendi, si inarca, urla: è incredibilmente pacata, vulnerabile, struggente. Pronta ad abbandonare la sua sensualità, si dipinge di fango.

12 minuti di stupro, tra i più agghiaccianti della storia del cinema, se non il più. Noè non ha paura di farcelo vedere, destando il disgusto, discussioni di buon senso e altre cose che sarebbero la gola dei conservatori.

Perchè filmare quest’indecenza? Perchè Noè vuole inchiodare lo spettatore, e lo fa con incredibile facilità: il suo cinismo risiede nel prendere una delle donne considerata tra le più belle al mondo e di spogliarla per distruggere chi vede. Non c’è nulla di eccitante in questo squarcio di inferno, che è parodia stessa della vita: un uomo che scende in un sottopassaggio, resta a guardare per due secondi e poi se ne va.

Allo spettatore non è concesso: deve guardare tutto, da vicino, e non può intervenire. Lo deve subire perchè ha voluto, per mero voyeurismo, deridere, partecipando alla sofferenza di un uomo (Vincent Cassel) a cui hanno stuprato e ucciso la fidanzata. Perchè l’essere umano gode nel vedere la sofferenza altrui e cerca di non convincersene, ma è così.

“Il Tempo Distrugge Tutto”, dicevamo. E qui arriva l’idea dalla narrazione al contrario. Criticatissima perchè pare copiata da un filmaccio come “Memento” (2000) di Cristopher Nolan, come se neanche fosse il primo ad adottare questa scelta “innovativa” (dove lo lasciamo “Peppermint Candy” di Lee Chang-Dong, uscito nel 1998?).

Se nel film di Nolan il ritorno al passato è solo un pretesto per ricostruire un’identità di ricordi e per vezzo stilistico e in “Peppermint Candy” è una scelta per descrivere cosa può spingere un uomo al suicidio, in “Irreversible” la narrazione inversa è la base dello stesso film: Il tempo distrugge tutto.

Un film di vendetta non può che partire al contrario, perchè la vendetta stessa cerca di rimediare, inutilmente, a qualcosa che è successo nel passato. Tenta di strappare dalla morte i propri cari e i propri affetti, pur essendo consci di quanto sia inutile. Ed è beffardo il tentativo di sottolineare la vanità della vendetta per Noé: l’uomo che viene ucciso dal migliore amico di Cassel non è lo stupratore (e non è uno spoiler, perchè lo si scopre quasi subito).

Un film di osservazione pura, “Irreversible”, che è sublime nella sua capacità di sfruttare la narrazione inversa (pericolosissima, invero, per un vengeance-movie, visto che l’azione normalmente si concentrerebbe nel finale, mentre all’inverso, è concentrata nella prima mezz’ora, con l’aggravante di sapere già tutto), per inchiodare alla poltrona: con una semplicità solo apparente, infatti, Noè nasconde simbolismi, indizi (fate attenzione ai dialoghi tra i tre protagonisti durante il viaggio in metro, la Bellucci che si toglie la mano del fidanzato dalla bocca, proprio come farà con lo stupratore, il desiderio scherzoso di Cassel di sodomizzare la fidanzata, che diventa orribile presagio, il libro che legge la Bellucci sulla potenza dei sogni premonitori e sul tempo che è già scritto), distruggendo ulteriormente lo spettatore.

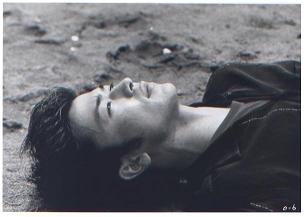

E Noè, senza pietà, porta lo spettatore in un finale di straordinaria bellezza, dove prima una bizzarra citazione di “2001: Odissea Nello Spazio” di Kubrick (perchè è un film che inizia con la nascita dell’uomo, mentre “Irreversible” è l’esatto contrario) e poi un sogno ad occhi aperti, di massacro dell’innocenza e di apocalisse del sogno borghese, portano ad un incubo di allucinazioni ed epilessia. Il tempo ha distrutto tutto: ha distrutto i suoi protagonisti, lo spettatore e il film stesso.

“Irreversible” è un film straordinario, un autentico capolavoro da riscoprire e valutare con più coscienza. Sicuramente, uno dei più coraggiosi che possiate trovare.

.jpg)

.jpg)